融合就业比例不足5% 如何走出孤独症青年的就业困境?

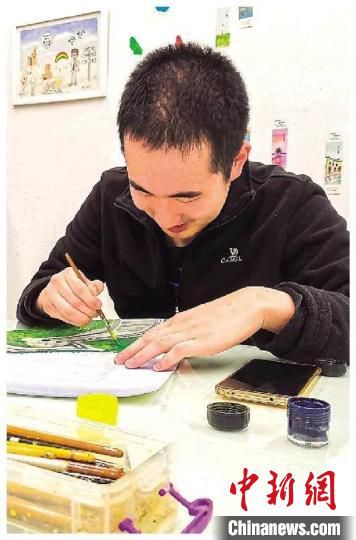

中新网北京4月1日电(记者 王祖敏)在北京外研书店里,有一位特殊员工——孤独症画师康睿。每周四,是康睿到书店上班的日子,这一天也成为他最为充实、快乐的一天。 但目前,像康睿这样能找到工作的孤独症青年并不多。如何解决大龄孤独症群体的就业难题,也成为社会各界致力探讨和解决的问题。 4月2日是世界孤独症(自闭症)日。在第十五个世界孤独症日来临之际,深圳国际公益学院联合多位国际公益管理EMP校友、企业代表及相关媒体,共同探讨大龄孤独症群体的职场困境与突围路径。 孤独症群体融合就业比例不足5% 据相关专家介绍,按1%的发生率估算,我国目前至少有超过1000万的孤独症人群,并正以每年近20万的速度增长。在近期深圳国际公益学院课题组的调研中,41岁-50岁的被访者对孤独症群体成年就业议题的关注度显著攀升。 但目前各地的康复救助政策最多覆盖到18岁,在17岁-40岁的孤独症人士中可获得福利或服务,在类别和数量上都出现断崖式下降。特别是就业领域,许多孤独症孩子尽管能够在融合教育中成长,可一旦走出校门,却因没有工作收入、缺乏福利保障等问题,只能在家中依赖父母养育,前期的康复训练成果逐步衰退。 在北京外研书店就业的康睿是北京金羽翼残障儿童艺术康复服务中心的学员。尽管金羽翼已成立12年,并且有学员画作在北京冬残奥会闭幕式上展出,但该中心真正成功就业的仅有4名学员。 深圳国际公益学院社会政策研究中心高级总监曾伟玲透露, 在中国,大龄孤独症人士在社会上的融合就业比例不足5%。 而据2014年第四届心智障碍者支持性就业国际论坛上的数据,全球心智障碍者的融合性就业率在发达国家(地区)约为27%,其他的50%到60%是庇护性就业。基于生命全周期的梳理,在中国现阶段孤独症群体的需求里,就业成为严重短板。  北京外研书店的孤独症画师康睿在工作中。 深圳国际公益学院供图 北京外研书店的孤独症画师康睿在工作中。 深圳国际公益学院供图孤独症青年的从业四难 中国精神残疾人及亲友协会主席温洪称,从孤独症生命全程支持的角度来看,康复最成功的标志之一就是孤独症青年能够就业。 但要实现这一目标却并非易事。中国精神残疾人及亲友协会2019年在广东调研发现,在一个长期的职业技能培训项目中,孤独症的比例越高,就业率越低。“孤独症孩子的行为问题会是就业的第一个障碍,如果早期干预不足,更是雪上加霜。”温洪说。 温洪认为,现阶段孤独症群体就业的最大难点在于四个方面: 一是先备技能不足。除家长认知不够外,现阶段对于孤独症的职业技能培训也非常欠缺,特别是公立学校,专业人员严重不足。 二是岗位开发单一,主要集中在酒店、烘焙等技能方面。实际上孤独症是广普性障碍,患者智商从30到130,有很多高功能孩子的优势潜能开发不足。 三是开发普通就业岗位,需要在竞争性岗位上匹配就业辅导员去支持他就业,现阶段庇护性或者辅助性就业依然需要。 四是需更多体系化的政策环境构建,研究孤独症生命全程的保障问题。  北京金羽翼的孤独症学员作品出现在北京冬残奥会闭幕式上。 深圳国际公益学院供图 北京金羽翼的孤独症学员作品出现在北京冬残奥会闭幕式上。 深圳国际公益学院供图探寻孤独症青年的就业路径 相关专家认为,孤独症群体就业是一个复杂体系,包括残障就业的政策导向、企业对残障群体就业的支持、家庭长期的训练和准备、社会服务机构的辅导支持,以及社会大众的接纳程度等多重因素共同组成。 作为一名心智障碍青年的父亲,李俊峰同时也是一名企业家和公益人。 自2014年至今,他所在的融爱融乐心智障碍者家庭支持中心在北京地区融合的环境下,有近90个孩子成功就业,其中有一部分是孤独症的孩子。 “心智障碍者就业确实面临很多困难,但不是没有路径。这其中一个很重要的专业角色是就业辅导员。然后在就业辅导员的帮助下建立自然支持体系,还需要有雇主的爱心和执行团队的环境支持。” 他称。 据李俊峰介绍,在过去八年里,融爱融乐的就业辅导员们不但持续支持心智障碍青年实习并上岗,更要与企业不断沟通,甚至要为孤独症青年重新设计岗位和流程。一个孤独症青年上岗就业大概需要3到6个月的准备时间,其中多数时间是在建立他的自然支持体系。因为通常企业对孤独症青年的行为习惯、交流方式等了解得比较有限,需要就业辅导员提供员工培训,并在具体情境下提供针对性的指导,以此搭建一个适合的工作环境,让他能够融入到企业工作流程中去。 如何做到既不增加企业负担、又让孤独症青年顺利就业?李俊峰认为,这需要由企业、家庭和专业机构共同构建一个支持性体系。尤其是企业的领导者应该意识到,孤独症青年的就业不仅仅只是一个福利性地解决,也不仅仅是为了提高他们的待遇问题,更多的是为他们提供一种社会融合的环境。 温洪表示,孤独症目前尚无药可医,患者终生都需要理解、陪伴和支持,但他们是可以回归正常生活的。“孤独症群体普遍具有追求完美、记忆力超强、刻板行为的特点,这些可能会成为他们职业潜能开发的优势。” 李俊峰则强调,在这个过程中,家长一定要有信心。不是说就业以后孩子一定可以做到独立生活,而是让孩子能够有更高的生活品质。这个成长是从他自身出发,让他能够做到更好的自己。(完) 【编辑:陈文韬】 |